Bereits seit 1950 pflegen die Schweiz und China bilaterale Beziehungen. Doch das Verhältnis zwischen dem demokratischen Kleinstaat und der kommunistischen Grossmacht ist bisweilen kompliziert. Und es wird wohl noch komplizierter. Denn: Im Sog der globalen Verhärtung steigt der Druck auf die Schweiz, klarer Position zu beziehen.

Unfreiwillige Symbolik: Chinas Ministerpräsident Li Keqiang «trifft» Bundesrat und Wirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann in Peking (2013). Foto Keystone

China reagierte postwendend. Die Schweiz solle sich nicht in die inneren Angelegenheiten des Landes einmischen, sagte Chinas Botschafter in Bern, Wang Shiting, im März 2021. Er sprach von «unbegründeten Anschuldigungen» und «Fake News». Wenige Tage davor hatte Aussenminister Ignazio Cassis die künftige China-Strategie des Bundesrats vorgestellt. Dabei hatte er auch die Menschenrechtslage und den Umgang des chinesischen Regimes mit Minderheiten thematisiert. Er hatte ungewohnt deutliche Worte gewählt und etwa «zunehmend autoritäre Tendenzen» festgestellt. Wang Shiting kritisierte daraufhin öffentlich, dass einige Schweizer ideologische Konfrontation betreiben würden: «Das ist der Entwicklung der Beziehungen nicht dienlich.»

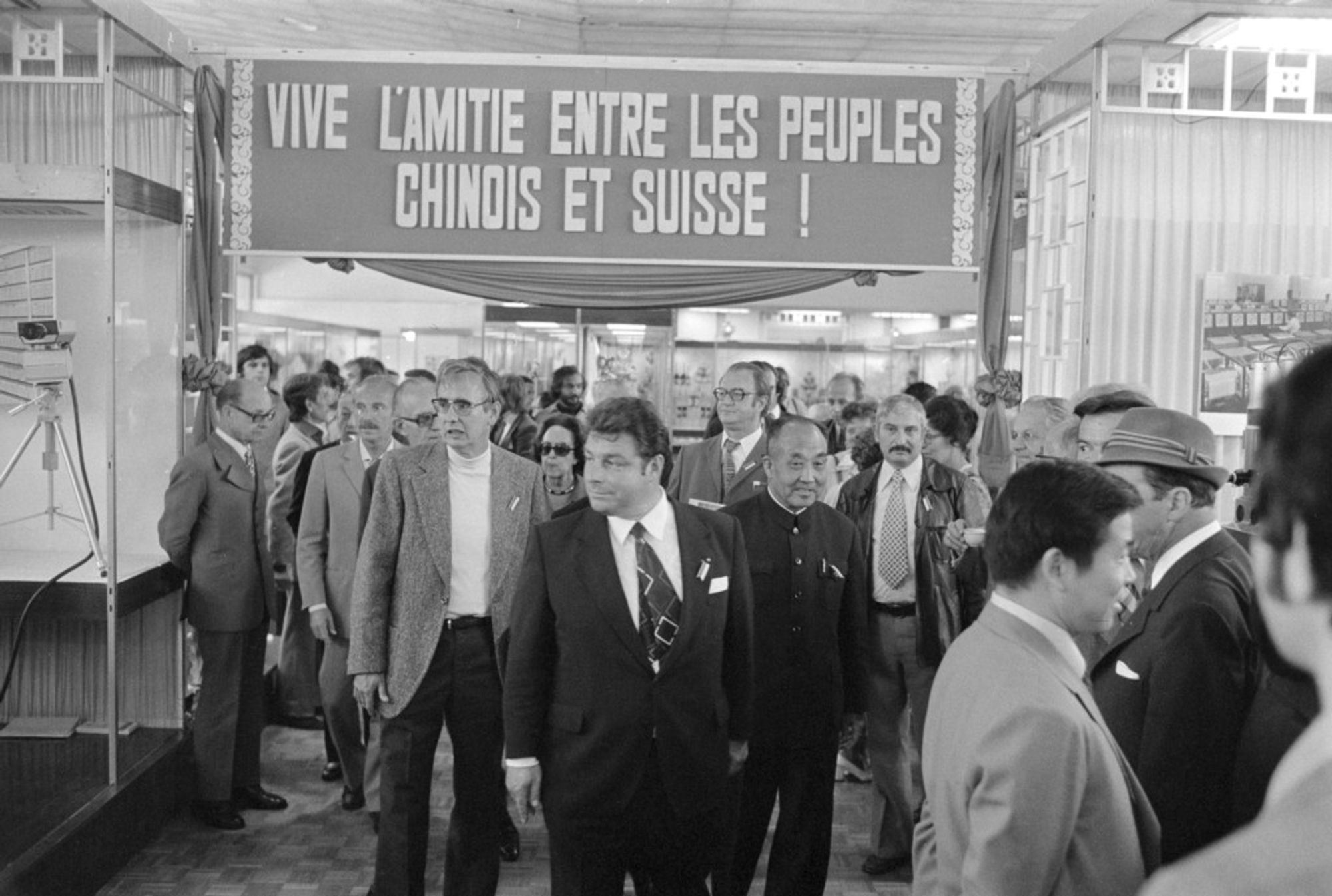

Frühe Annäherung

Die Kontakte zwischen der Schweiz und China haben Tradition, sie sind vielschichtig und kompliziert. Als einer der ersten westlichen Staaten hat die Schweiz die maoistische Volksrepublik 1950 anerkannt. Seit den 1980er-Jahren pflegt sie auf breiter Ebene einen bilateralen Austausch mit Peking. Seit gut 30 Jahren unterstützt sie zudem Projekte, die dem Wissens- und Technologietransfer dienen. Dazu zählen heute etwa Entwicklungshilfeprojekte, die China helfen sollen, dem Klimawandel etwas entgegenzusetzen. Schliesslich besteht seit 1991 ein sogenannter Menschenrechtsdialog. Dieser sieht vor, dass die Aussenminister beider Länder jährlich über die Menschenrechtslage in China sprechen. Weil die offizielle Schweiz die internationale Kritik an der prekären Lage der Uiguren in Xinjiang teilt, ist dieser Dialog seit 2019 allerdings auf Eis gelegt.

Eines der wichtigsten Exportländer

Besonderes Gewicht haben seit jeher die wirtschaftlichen Beziehungen. Ein Illustrationsbeispiel der frühen wirtschaftlichen Annäherung liefert der Luzerner Lift- und Rolltreppenhersteller Schindler: Schindler ging 1980 als erstes westliches Industrieunternehmen ein Joint Venture mit den Chinesen ein. Inzwischen ist Schindler an sechs Standorten präsent, profitiert vom Bauboom in Chinas Metropolen und ist an zahlreichen Prestigebauten beteiligt. Gegenwärtig ist China für die Schweiz das drittwichtigste Exportland, hinter dem Nachbarland Deutschland und den USA. Die Schweiz ist das erste Land Kontinentaleuropas, das mit der asiatischen Grossmacht einen Freihandelsvertrag unterzeichnete. Das 2014 in Kraft getretene Abkommen verschafft ihr Wettbewerbsvorteile. Unternehmen profitieren von einem erleichterten Marktzugang; sie exportieren zollfrei oder zu reduzierten Tarifen.

Da war noch alles in Ordnung: Chinas Staatschef Jiang Zemin vor Bundespräsidentin Ruth Dreifuss am 25. März 1999 bei seiner Ankunft auf dem Flughafen Genf.

- 1 / 2

Das Regime kontrolliert sein Bild

Irritationen sind allerdings nicht nur auf dem politischen Parkett zu beobachten. Firmen- und Immobilienkäufe, aber auch chinesische Investitionen in den Schweizer Fussball lösen hierzulande Unbehagen aus. Wie kaum eine andere Staatsmacht versucht die Kommunistische Partei Chinas (KPC) zu kontrollieren, wie sie im Ausland wahrgenommen wird. Auch in der Schweiz verfolgt sie systematisch und mit grossem Aufwand, wie innerhalb der Diaspora, an Bildungsinstituten, in Wirtschaftskreisen, aber auch in der Kulturszene über die Volksrepublik diskutiert wird. KPC-Vertreter nehmen auch an öffentlichen Veranstaltungen teil. An der Universität Zürich sorgten sie an einem Anlass für Aufsehen, als sie die Kamera zückten, als aus ihrer Sicht unangebrachte Fragen gestellt wurden.

«Das Thema Selbstzensur stellt sich allen Forschenden, die auf dem Gebiet autoritärer Regimes tätig sind.»

Ralph Weber

Professor am Europainstitut der Universität Basel

Die chinesische Botschaft in Bern intervenierte unter anderem, als Studierende der Zürcher Hochschule der Künste einen Film über die Proteste in Hongkong realisierten. 2021 löste zudem der Fall eines Doktoranden der Universität St. Gallen (HSG) Schlagzeilen aus. Er hatte die chinesische Regierung auf Twitter kritisiert, worauf sich seine Professorin von ihm distanzierte. Er bemühte sich vergeblich darum, dass ihn die HSG nach einem Abstecher an eine chinesische Universität erneut immatrikulierte. Der Konflikt endete schliesslich damit, dass sich der Mann – nach drei Jahren Forschungsarbeit – beruflich umorientierte. Die HSG, die über Austauschprogramme, Ausbildungs- und Forschungsprojekte Kontakt zu Hochschulen in China pflegt, kündigte inzwischen an, sich mit Gefahren wie unkontrolliertem Wissenstransfer oder Selbstzensur auseinanderzusetzen.

Selbstzensur im Forschungsbereich

Ralph Weber, Professor am Europainstitut der Universität Basel, stellt die Vorkommnisse in einen grösseren Zusammenhang. Er spricht von einem strukturellen Problem, von dem viele Hochschulen in Europa betroffen seien. «Das Thema Selbstzensur stellt sich allen Forschenden, die auf dem Gebiet autoritärer Regimes tätig sind.» Das Auftreten Chinas fordere Bildungsinstitutionen, aber auch Firmen und die Politik zunehmend heraus. Der Politologe hat untersucht, wie die chinesische Regierung in der Schweiz Einfluss nimmt. «Diese Bemühungen des chinesischen Parteistaats haben System», sagt Weber. Er verfüge über ein schwer durchschaubares Netzwerk von Vereinigungen und Organisationen, die sich mit hiesigen Akteuren verbandelten. «So versucht er, seine Botschaften in unsere Köpfe zu bringen.»

Titelbild: Cartoonist Max Spring zeichnet für die «Schweizer Revue»

Fotoreportagen aus China: Die Ausstellung in der Schweizerischen Stiftung für Photographie in Winterthur dokumentierte die Werke der beiden Freunde und Rivalen Walter Bosshard und Robert Capa. (SRF/swissinfo.ch)

Der Schweizer Weg gerät unter Druck

Tatsächlich wird es für die Schweiz zunehmend schwierig, ihre neutrale Haltung zu rechtfertigen. Chinas Ringen um globalen Einfluss löst weltweit Abwehrreaktionen aus. Die USA verschärften ihre Rhetorik unter Donald Trump deutlich und zettelten einen Handelskrieg an. Joe Biden tritt moderater auf, verfolgt aber einen ebenso klaren Kurs. Im November 2021 hat er Chinas Staatschef Xi Jinping vor einer Konfrontation gewarnt. Der wirtschaftliche Wettbewerb dürfe nicht in einen Konflikt ausarten, sagte der US-Präsident an einem virtuellen Treffen. Alle Länder müssten sich an die gleichen Spielregeln halten.

Die EU verhängte letztes Jahr Sanktionen gegen chinesische Verantwortliche. Sie protestierte damit gegen die «willkürlichen Inhaftierungen» von Uiguren in Xinjiang. Peking reagierte umgehend mit Massnahmen gegen europäische Parlamentarier und Wissenschaftler. Gegensanktionen ergriff das Regime auch, als Kritik an seinem Pandemie-Management laut wurde. Es schränkte beispielsweise den Handel mit Australien ein, nachdem dieses Forderungen unterstützt hatte, die Ursprünge der Corona-Pandemie zu untersuchen. «Global polarisiert China spätestens seit der Pandemie», stellt der Schweizer Nachrichtendienst in seinem Lagebericht 2020 fest; das internationale Image Chinas habe gelitten. In seiner Analyse geht der Nachrichtendienst auch auf die Gefahr von Cyberangriffen und chinesischer Spionagetätigkeit ein. Letztere stellten «eine bedeutende Bedrohung für die Schweiz» dar, warnt er. Dies zeigt, warum der neutrale Ansatz gegenüber China immer mehr an Grenzen stösst.

«Ohne deutlichen internationalen Druck wird die Volksrepublik China nicht aufhören, Minderheiten zu unterdrücken.»

Christoph Wiedmer

Geschäftsführer der Gesellschaft für bedrohte Völker

Diskussion über einen diplomatischen Boykott

Die Schweizer Haltung gab vor den Olympischen Winterspielen erneut zu reden, als die USA, Kanada, Grossbritannien und Australien einen diplomatischen Boykott beschlossen und einige europäische Staaten nachzogen. Man könne nicht sportliche Wettkämpfe beklatschen, ohne sich über die Situation der Menschen in China Gedanken zu machen, kritisierte der Zürcher Nationalrat Fabian Molina (SP). «Es ist nicht der richtige Zeitpunkt, um ein Land zu feiern, in dem laufend Verbrechen gegen die Menschlichkeit verübt werden.» Stattdessen müsse der Bund ein starkes Zeichen setzen und auf eine offizielle Delegation verzichten. Christoph Wiedmer, Geschäftsführer der Gesellschaft für bedrohte Völker, sprach sich ebenfalls für einen Boykott aus. Um Verbesserung zu erreichen, brauche es ein entschiedenes Auftreten, sagte er. «Die Menschenrechtsverletzungen im Tibet und Ostturkestan haben ein schockierendes Ausmass angenommen. Schon die Sommerolympiade von 2008 zeigte: Ohne deutlichen internationalen Druck wird die Volksrepublik China nicht aufhören, Minderheiten zu unterdrücken.»

Der Bundesrat reagierte auf die Forderungen zögerlich. Schliesslich teilte er mit, dass es «angemessen» wäre, wenn ein Regierungsvertreter die Eröffnungsfeier in Peking besuchen würde. Er liess sich jedoch einen gewissen Spielraum offen, indem er auf die Pandemie verwies. Sein Sprecher sagte: «Sollte die Corona-Situation in der Schweiz es nötig machen, dass alle Bundesräte in der Schweiz sind, so fällt die Reise aus.» Ende Januar entschied er dann, dem Spektakel ganz fernzubleiben.