昨天发的那篇https://mp.weixin.qq.com/s/lgowUOMMnp74iuLc8hvVsg,觉得有些地方没说全,又在留言里自己回复补充了一下。后来还是觉得重新整理重发一次更好。

恰巧遇到上海出现一例确诊,今天看到各地的反应。正好顺便记录下来。

“中国目前实行登机前48小时内“双阴性+健康码+入境后测试+集中隔离”的入境监管政策。”

也就是说,旅客需要凭登机前48小时内采样的新冠病毒核酸检测阴性证明和血清特异性IgM抗体检测阴性证明(简称“双阴性证明”,两者缺一不可),向中国驻外使领馆申领绿色健康码(简称“健康码”)或健康状况声明书后方可登机。回国后,还要集中在酒店隔离十四天。

这个政策有非常大的值得商讨之处。其中一条就是,按全球目前核酸PCR检查的诊断标准,完全没有生病也无传染性的正常人,也可能核酸检查阳性。

全球包括中国新冠病毒核酸PCR检查CT值的标准可能偏高,导致它敏感性过高,特异性不足

在前面那篇 眯缝着眼看世界| 欧洲并没有“第二波疫情“;川普很冤,美国完全没有那么多Covid阳性(1)里提到或可能因为写到最后有些困了,还没来得及提到的几点:

- 目前全球都把核酸PCR检测作为诊断新冠病毒感染的最重要实验室依据。

- 目前全球检测部门向临床和被测试者发放新冠病毒诊断结果报告时,基本都只报告检查结果是阳性还是阴性。没有人告诉他们,这个结果是根据CT值(cycle threshold)报告的。CT值是核酸PCR检查的结果呈现形式。

- 全球绝大多数国家包括美国把这个值诊断为阳性的标准,定为小于37,或者甚至是小于40为阳性。中国新型冠状病肺炎防控方案(第七版)里的建议标准也是37.

- 有专家和数据证明,CT值设置为37-40时,不仅能检测到活病毒,还能检测到病毒碎片(没有传染性的)。这些专家认为,合理的临界值为30到35,甚至更低20到25。

- 不同CT值作为阳性判断标准,阳性感染人数差距可以达到40-90%。比如,把CT值小于40作为阳性判断标准,有100人阳性的话;CT值小于35作标准的时候,则可能只有57人是阳性;阳性率减少43% 。CT值小于30做标准,则只有10-37人阳性,阳性率减少63%甚至到90%。

- 病毒有没有传染性,是携带者应该被隔离多少天的依据。

- 瑞士和欧洲的“第二波疫情”,发生在进入流感季节后。报道的阳性感染案例急剧上升,给民众造成了严重恐慌,但死亡并不是相应比例的上升,两个数据极大不符合。

- 什么原因能解释:病毒毒力下降?当前CT值标准不合理,过于敏感?流感季节常见的一些,比如鼻病毒和其它冠状病毒,在CT值设置过高时也会显示阳性?病毒有新的特效手段了?目前看来,CT值标准不合理加上流感季节,可能更能合理解释。

你会仅仅因为口腔能被查出细菌不接吻吗?会仅仅因为生殖器能被检测出细菌不做爱吗?

正常人口腔,鼻腔,肠腔,男女生殖器等都带细菌 ,但只要在合理范围,它们都不致病。

你会仅仅因为口腔能被查出细菌不接吻吗?会仅仅因为生殖器能被检测出细菌不做爱吗?不会。

重要的是那个确定“致病”的阳性标准值。比如显微镜下能看到10个菌落 ,但它没有致病意义,你就要把小于10作为阴性。一直到那个临界点,如果它是15。就是小于15位为阴性。

本来和临床症状相吻合的是应该设置为小于15为阴性的,你设置为10. 这时,无论哪种原因让你去检测,发现有13个菌落的,就会被标为阳性。“无症状阳性感染者”就会增多。

在传染性疾病里,还有重要的一条,就是在哪个临界值有传染性。比如,你感染了,但康复了(自己无病),病毒已经是破坏的碎片,不能传染其它人了,要不要永远把你关在传染病房不让你出门?

也许用口腔生殖器的细菌打比方, 可能不完全恰当。这些属于条件致病菌。但主要是想说明,测试结果的值的阳性判断标准不同, 对临床治疗和社会层次的预防都有不同意义的。

对新冠病毒感染,重要的就是在什么样情况下,携带者是否自己发病或/和能传染他人。

这就是前面那篇讨论CT值高低标准的设定对新冠感染阳性诊断巨大影响的原因。尽可能提高测试结果的参考价值,对个人和集体的决策都有极大指导意义。

武汉五月的全民核酸普查,支持对中国核酸检查CT值设置偏高的怀疑

武汉 5月14日到6月1日间, 对全市一千万人口做了全民核酸PCR普查。结果:

- 1000万人里没有发现确诊病例。

- 查出三百个无症状感染者。也就是按核酸PCR检查的CT值标准被诊断为“阳性”。

- 追踪这300人的密切接触者 1174 名,其核酸检测结果均为阴性

- 对这些无症状感染者的样本进行病毒分离培养和测序分析,未培养出“活病毒”。注意,是完全无一个例外的全阴性。

- 对这300名无症状感染者使用的口罩、水杯、牙刷、手机和地板、家具、门把手、卫生间、地漏等采集擦拭,并采集了部分电梯按键、检测结果均为阴性。

- 结果还是进行了抽查复核的,完全可靠。

中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友在回答央视记者提问时说,:

““做这个病毒培养,主要是看检测核酸阳性究竟有没有活着的病毒,还是只是病毒的核酸存在。没有培养出来活病毒,说明在这些病人的体内病毒含量极低,或者根本就没有活病毒,也就是说呢,他们的这些人,传染别人的可能性就非常小,或者几乎没有。””

而在那之前,从4月8日至30日平均每日发现无症状感染者23人,5月1日至13日平均每日发现11人。武汉市疾控中心抽取了其中55例样本,送至中科院武汉病毒所进行新冠病毒培养,也未培养出新冠病毒。

那些人自己毫无症状,说明他们自己“没病”。病毒培养阴性,说明也不传染别人。

他们就!是!没病!

无症状而真正阳性,一个是在潜伏期,一个是恢复期。

- 潜伏期(从感染病毒到开始出现疾病症状)

一般认为新冠病毒的潜伏期是1-14天。平均潜伏期为5天左右,97.5%的感染者会在12天内出现临床症状。感染者在潜伏期末具有传染能力。但这三百人都不在这个范围里。因为他们后来也没症状。和他们接触的人也没。他们病毒培养也没活病毒。

- 有传染性的恢复期

一般多数在症状消失后的两天。 这时自己症状消失 ,但还有传染性。武汉这三百人也不在这个范围里。因为没有分离出病毒。据说当时也做了血清学Ig M,Ig G等抗体检查的。这个目前媒体上没看到报告这个结果。但根据报道没有培养出活病毒,密切接触者也没有症状,核酸检测也是阴性。

所以 武汉的这三百人就是实质真正意义的阴性。就是普通没生病的人。就如此刻口腔和生殖器带着细菌的你们。 可是,按目前中国的入境监管标准 ,这些人要是现在在国外,他们现在就不能登机。 无论你有任何原因甚至家里有人生重病你都不能上飞机。买了机票也要作废。连回国花钱自费隔离的机会都没有。

一千万人的全民普查,按核酸PCR检查CT值37作为标准,查出来几百个“阳性“,病毒培养全部阴性。即使普通人对专业再不懂,也可以对确诊阳性的标准表示一下怀疑吧?

再看10月底的新疆喀什,后来也是报道了160多例无症状感染,全部病例均为主动筛查发现。

除了中国,世界其它国家也报告了很多“无症状感染”。美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇曾说过,估算美国无症状感染者的比例为40%至45%。

当我们讨论“无症状感染者增多”时,是不是非常有理由怀疑,这里极大一部分是因为诊断标准设置问题,导致的实际“有临床意义和流行监控学意义”的假阳性增多?

说一个人“完全正常“和说他是“新增阳性无症状感染者”一样吗?不一样。不仅仅是在“其它人“,也包括这个人自己,感觉都会不一样。因为,它暗含的意义不同。被对待处理的方式不同。我们对做这种诊断不需要更慎重吗?

而有症状,并不是真正新冠病毒的,也因为CT值的过高设置,而有可能误判。

无论是个人还是集体包括各级政策决策部门,采取行为措施时,依据合理的科学依据,才能最大减少伤害和损失

科技和文明发达的社会,无论是我们个体,还是国家集体的各个层面,对一件和科学相关的事情采取的态度和措施,不应该是“感性”的,“粗暴”,“情绪化的一刀切”,而是需要尽可能诚实的态度,有合理依据的精细化处理。不加思索的盲目的恐惧,增加了许多集体和个人措施没有科学依据的可能性。

个人对一件事的判断分析,要多看原始数据,不要只看媒体灌输给我们的结论。要有依据地注意防范,但也不要盲目恐慌。而有决策权的各群体,采取措施或制定政策,应该更多依靠科学依据,精细化管理。真心为民众着想,最大的减少民众各种意义的伤害和损失,不要简单被舆论裹挟。

治国如治家,每个人站在一家之主的角度想想政策如何制定 ,可能就更冷静,更注意全面权衡利弊。对是不是任何时候,都该“不惜一切代价”更好理解。是不是“家里有那么多代价可不惜”。要知道,代价并不仅仅是指经济代价。而且,经济代价也很重要。什么样的选择是对全体的最大优化?能更有理有据地更优吗?

现在进入流感期,我们可以观察是不是全国无症状阳性增多。

新疆的十月底新增 和他们提前变凉进入流感有无关系。

武汉已经有很珍贵数据了。其实可以从十一月 到十二月 ,再做一次小规模一些的核酸检测抽查。

看看有没有在流感季节的新无症状增多。又看看,流感季节新冠病毒肺炎确诊病例是不是增多,观察季节,流感病毒和新冠病毒的相关性。

还可以看看当时武汉的三百阳性,现在如果再次做核酸PCR检查,结果是如何。当时的许多住院患者现在体内核酸PCR检测的值现在又如何。

以错误数据或错误地使用数据做的判断和决策 ,伤害的是所有人。今天,可能只是三人,三十人,百人,明天,可能是三千人,三万人。

补充:2020.11.9号 上海出现一例确诊阳性后,各地机场要求的核酸检查政策

上海2020.11.9日出现了一例本土确诊病例。该人核酸检测结果为阳性。结合临床、影像学表现和实验室核酸检测结果,诊断为新冠肺炎确诊病例。

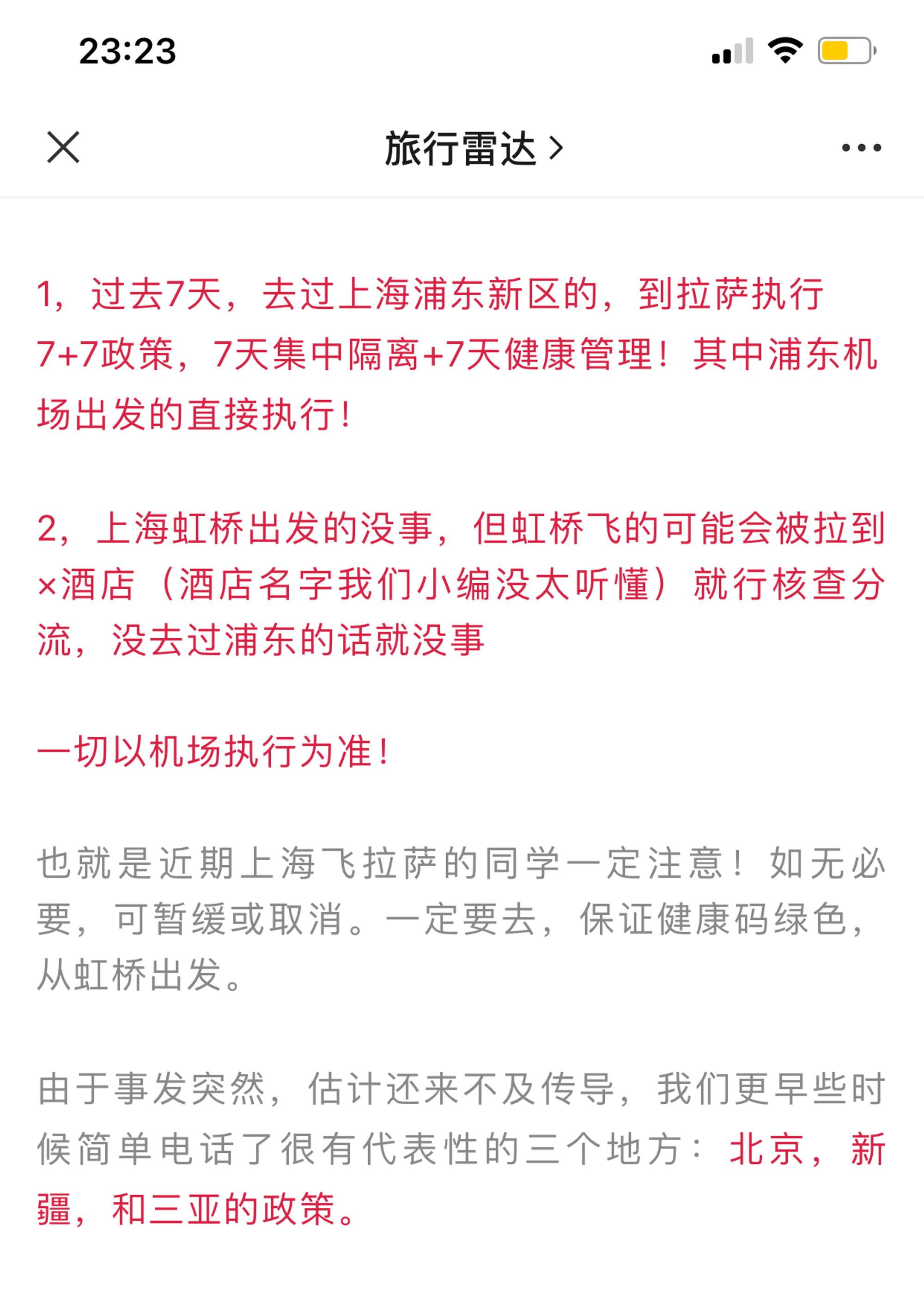

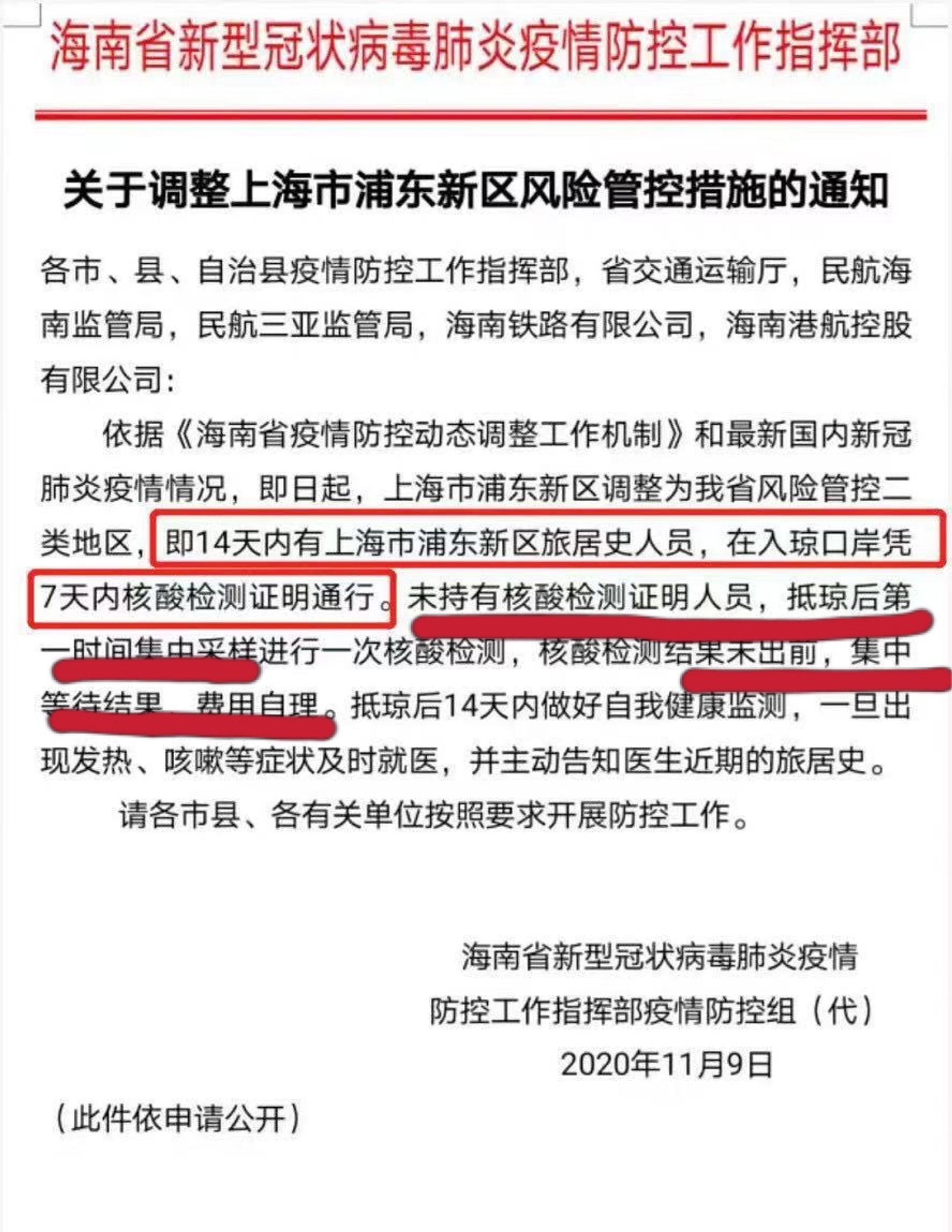

10号,全国各地许多地方迅速做出了反应。浦东机场值机柜台反馈:目前西安,福州,海口,拉萨,榆林,成都和澳门几个目的地,需要七天内核酸阴性报告,否则落地即隔离进行检测,隔离时间2-14天不等。

北京的个别酒店甚至出现了,提供核酸证明也不能入住,行程卡上显示到过上海或从上海出发的,酒店就不可以接待。

文明的进步,就是讲科学数据 ,不要只被情绪裹挟。我们不能连自己害怕的到底是什么都没弄明白就害怕。决策要有依据和原理。

我们对疾病本身害怕的是什么?怕的是损害自己器官,也就是“致病性”。特别是害怕疾病引起的死亡。但很多病都能导致死亡,我们对传染病害怕的是什么?传染性。

那么什么情况下有可能传染?什么情况下基本不可能?制定政策的依据是什么? 个人情绪管理的依据是什么?

对已经被通过手机所处基站位置全方位监控行程的所有无任何接触史的人,到底需要不需要核酸检查和隔离?什么时候需要?

为什么要求到过上海的人提供核酸7天内检测结果,对海外的要求提供核酸2天内加IG M抗体的结果?两个不同要求哪个更合理?

这些,就是我们一起探讨新冠疫情的有意义的地方。也是思考的乐趣。

附录:条件致病菌和非条件致病菌

正常菌群( Normal flora )指在人体体表和体内寄居的微生物菌落。正常菌群是在长期历史进化过程中形成的,一般而言,他们对宿主有益无害,属生理性微生物群落。

人体中正常菌群的来源——当人出生后第一次与世界接触时就获得了正常菌群。某些微生物通过与人接触而获得 ( 如婴儿与母亲接触 ) ,而其他则从食物获得 ( 如配制的婴儿食物 ) 或从接触的各种物体 ( 如玩具 ) 获得。空气中的微生物也有助于上皮细胞表面获得正常菌群。经过多年延续,正常菌群就不断发展和精炼了。

机体内无正常菌群的器官:心脏、肝脏、脑、肌肉和生殖器官;

机体内无正常菌群的组织和其他部位:血液、脑脊液、受检测的精液或在肾脏中的尿。

机体内有正常菌群的部位:与外界相通的表面或部位都具有正常菌群存在。包括:皮肤、黏膜、胃肠道、呼吸道、眼和耳的外部、与空气接触或空气进入的生殖器官等。

条件致病菌:正常菌群与人体的平衡关系被打破或因条件改变而引起疾病的微生物。

形成条件致病菌的原因:

1 )居住部位的改变:正常菌群进入泌尿道、腹腔、血流等

2 )机体局部或全身免疫功能下降:使用大量的皮质激素、抗肿瘤药物、放射治疗等;艾滋病患者

3 )菌群失调:大剂量使用广谱抗生素;长期服用抗生素